Organizado em linhas temporais diferentes, “The Fountain” é provavelmente o filme mais ambicioso da brilhante carreira de Darren Aronofsky.

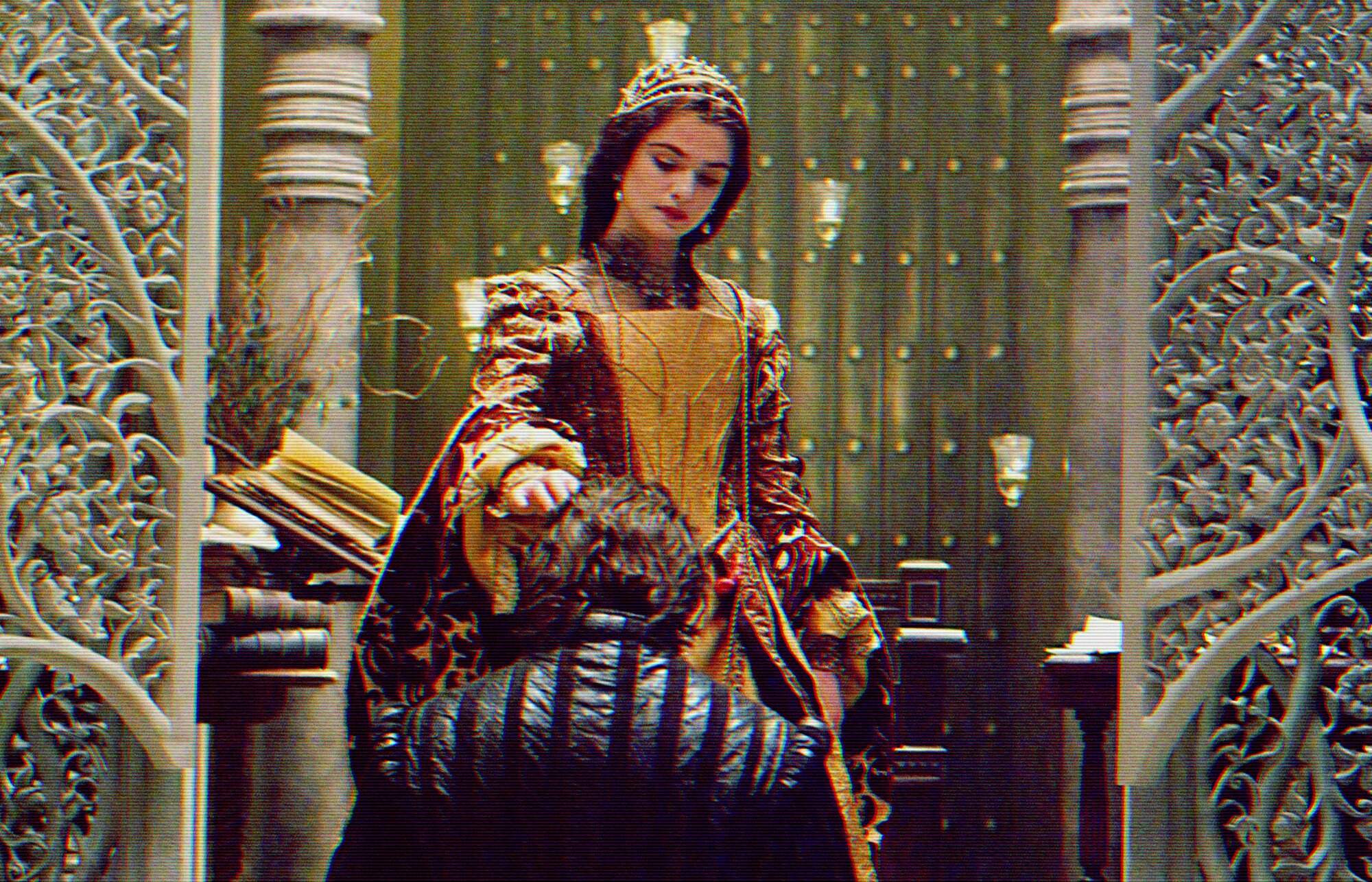

No século 16, um conquistador obedece às ordens de sua rainha e vai atrás de uma rara árvore escondida no centro da civilização Maia, cuja seiva é o elixir para a vida eterna.

No presente, Tommy é um cientista em busca da cura do câncer, doença que atacou brutalmente sua mulher. Ele não consegue descansar, faz inúmeros testes e avanços, porém chora ao ver seu grande amor se decompondo lentamente. Em contrapartida, Izzy passa a aceitar seu destino não como o fim, mas como o reinício de sua trajetória, talvez em outro plano, talvez sob outra forma. Em vez de pavor, ela se sente livre e transformada, levando Tommy ao desespero e a um sentimento de impotência maior ainda.

No século 26, uma espécie de buda/astronauta viaja em uma estrela, ao lado de uma árvore e espera pelo encontro com Shibalba, a nebulosa onde as almas mortas renascem.

“The Fountain” é maravilhoso em tudo que se propõe. Sua temática é instigante e a linguagem adotada por Aronofsky é repleta de simbolismos. Poucas experiências visuais são tão impactantes quanto essa.

A morte é algo natural ou uma anomalia? É o início de uma nova jornada ou um desfecho absoluto?

O roteiro é extremamente otimista nesse sentido, caminhando numa direção em que o início e o fim se misturam, tornando-se apenas a extensão de algo que não temos ideia da magnitude.

Obviamente, o cientista vê na morte tudo aquilo que o afeta, afinal, seu trabalho é impedi-la. Entretanto, Aronofsky propõe uma discussão filosófica, o que pode ser insuficiente para alguns e revigorante para outros. “The Fountain” não é o tipo de filme que dá respostas sobre o nosso destino, seu texto é poético, suas imagens são líricas e seu principal propósito é mostrar que tudo é cíclico, que a morte é o caminho natural e que podemos lidar com esse fato de diversas formas.

Se Tommy é a personificação do homem sofrido, melancólico e protetor, Izzy é a prova de que há uma certa paz e uma sensação de liberdade no adeus. “A morte é o caminho para o sublime”, diz ela. São duas faces da mesma moeda, ambas sentem, uma sofre e a outra sorri.

O conquistador espanhol vence seus obstáculos e chega até a árvore, no entanto, percebe da forma mais cruel que, se existe algo eterno no universo, é a natureza, não os seres humanos.

Aronofsky também encontra espaço para momentos sutis, que expõem a preocupação excessiva que demonstramos por coisas desnecessárias, a dificuldade que temos em relaxar, desapegar e de apreciar as pequenas e belas coisas do nosso cotidiano. A recusa de Tommy ao convite de Izzy para passear na neve não é uma simples recusa, é uma inversão de valores e de prioridades. Ele tenta lidar com algo que está fora de seu alcance, enquanto o seu amor, à beira da morte, estava ali, implorando por companhia. Da mesma forma, a cena em que os dois observam as estrelas no telescópio e a que namoram na banheira ratificam a importância e a doçura de situações casuais.

Aronofsky implora para que as pessoas aproveitem o que têm enquanto estão neste plano, mas insiste que existe algo a mais, confrontando o seu protagonista e afirmando que por trás de toda concretude há uma falha, ou seja, não fazemos ideia do que existe adiante e não podemos fazer julgamentos precipitados. O diretor não ataca nenhuma crença, seu texto é apenas reconfortante e imponente.

O viajante se depara com visões de sua mulher e finalmente percebe, após anos de resistência, que a morte é apenas um prosseguimento natural das coisas, entregando-se à atmosfera com lucidez, esperança e muito amor em seu coração.

O dourado, constantemente utilizado para simbolizar a vida, é ainda mais marcante nessa sequência, ressaltando que, para Aronofsky, nossas existências são cíclicas, mas não finitas.

A fotografia é fascinante, optando por tons escuros e acinzentados que refletem a desesperança e o medo de Tommy, contrastantes em relação aos detalhes e a forte luz dourada que conversam com a visão de mundo de Izzy, com a essência da vida e com a mensagem essencial de Aronofsky: a morte é algo natural, mas representa algo que as pessoas não estão dispostas a analisar.

Sua composição de quadros e sua capacidade imaginativa me impressionam e sempre me emocionam de alguma forma. Seus plongées são a sua principal marca em “The Fountain”, quase sempre acompanhados por círculos que simbolizam a natureza humana de uma forma bastante singela e elegante.

Anéis, lâmpadas e objetos desse formato permeiam a narrativa inteira.

Seus close ups enfatizam as diferentes reações que os personagens têm durante o filme e seus planos-detalhe conversam diretamente com uma montagem intimista, que abusa de lindas rimas visuais entre os diferentes períodos em que o filme se passa. Sua câmera, às vezes, se mantém estática, apreciando um momento sutil e sincero entre o casal, o que denota uma extrema sensibilidade do cineasta.

As sequências no século 26 são de tirar o fôlego, não só pela bela fotografia, mas pela forma como Aronofsky transita perfeitamente entre momentos íntimos e existencialistas do personagem – comendo algo, por exemplo -, para planos gerais, que exploram a magnitude do universo concebido pelo próprio.

A montagem, como ressaltei, é responsável por rimas visuais e por montar um quebra cabeça difícil e coeso. A narrativa nunca se torna confusa, graças a precisão dos cortes e dos saltos temporais. Observamos cenas similares por ângulos distintos ou com pequenas alterações, dando uma complexidade ainda maior ao relacionamento entre Izzy e Tommy.

A trilha sonora é deslumbrante, umas das coisas mais lindas que já escutei em toda a minha vida, combinando com todo o lirismo adotado por Aronofsky.

Rachel Weisz encanta por sua doçura e impressiona pela forma como aceita o seu destino. Não é uma interpretação simples e a atriz convence o espectador de que há algum tipo de esperança, algo belo e não tão palpável.

Hugh Jackman oferece a performance de sua vida, repleta de dor, preocupação, angústia, paixão, melancolia e, por fim, uma aceitação dura e bonita. O ator esbanja versatilidade, interpretando três personagens distinstos, transmitindo suas emoções com uma corporalidade brutal e com trejeitos sutis, como o tremor dos dedos.

“The Fountain” é uma obra prima extremamente subestimada, provavelmente por sua narrativa arrojada. Contudo, acredito que com o tempo, as pessoas perceberão o quão belo, poético e humano este filme é.

O que você achou deste conteúdo?

Média da classificação / 5. Número de votos:

Nenhum voto até agora. Seja o primeiro a avaliar!